« Comment des Japonais en viennent un jour à tuer des pèlerins dans un aéroport en Israël ? »

Entretien

Propos recueillis par Vladimir de Gmeline

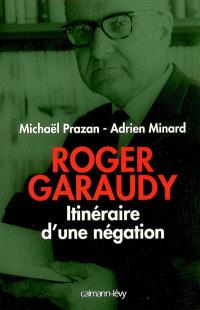

Comment en vient-on à tuer des innocents au nom d’un idéal ? C’est la question qui hante toute l’œuvre de Michaël Prazan, spécialiste des mouvements radicaux, du nazisme et de l’histoire du terrorisme. Après une enquête sur un groupe d’extrême gauche des années 1970 mal connu en France, l’ultra-violente Armée rouge japonaise, il consacre à ces extrémistes nippons un roman haletant, qui nous entraîne des montagnes de Nagano aux camps d’entraînement du Liban.

Un vieil homme, bon père et grand-père d’une famille nombreuse et épanouie, se trouve dans un hôtel de luxe à Bangkok. Monsieur Mizuno, citoyen japonais, y est en compagnie de sa belle-fille et de ses petits-enfants, auxquels il apprend à nager. Son fils doit les rejoindre. Ses souvenirs n’appartiennent qu’à lui. Tout comme sa véritable identité : Yasukazu Sanzo, activiste de l’Armée rouge japonaise, un groupe terroriste d’extrême gauche qui sema la terreur en multipliant attentats, meurtres, braquages, enlèvements et détournements d’avion, et se déchira en se livrant à des purges d’une violence absolue

Certains éléments avaient rejoint les camps d’entraînement du Front pour la libération de la Palestine (FPLP) dans la plaine de la Bekaa, au Liban, puis participèrent à l’attentat de l’aéroport de Lod, à Tel-Aviv, [aujourd’hui aéroport Ben Gourion] premier véritable attentat-suicide de l’histoire du terrorisme mondial : 26 morts, 80 blessés. Yasuku Sanzo en était. C’est en croisant dans les couloirs de l’hôtel un ancien compagnon allemand que le paisible monsieur Mizuno va se trouver confronté à son passé, et le lecteur plongé dans une aventure échevelée qui va l’emmener de Tokyo à Paris en passant par Rome, Israël et La Haye.

Déjà auteur d’une somme sur le sujet, Les fanatiques, histoire de l’Armée rouge japonaise (Seuil, 2002), Michaël Prazan, spécialiste des mouvements radicaux et du terrorisme, historien, réalisateur et romancier, utilise dans Souvenirs du rivage des morts (Rivages)tous les outils de la fiction pour se glisser dans la tête d’un étudiant qui, par idéal, va basculer dans la violence politique. Un roman d’aventures, un roman policier, une réflexion sur le mal et l’errance, sur l’héritage de la violence, qui rappelle par la force de ses images et de son rythme un certain cinéma noir des années 1970 et 1980, le Paris des films d’Yves Boisset, les planques dans des quartiers qui n’existent plus, le passage frénétique d’un continent à un autre, la traque et la disparition, qui ne peut jamais être totale ni définitive.

Marianne : Pouvez-vous nous rappeler ce qu’était l’Armée rouge japonaise ?

Michaël Prazan : C’est un groupe issu du mouvement étudiant qui a eu lieu au Japon en 1968. La contestation y a été beaucoup plus violente et militarisée qu’en France, y a duré plus longtemps, pratiquement un an, et s’est propagée à toutes les universités du pays. Au départ, les revendications étaient simples, comme souvent dans les mouvements étudiants. Ce qui a mis le feu aux poudres a été l’augmentation des droits d’inscription. Elles sont ensuite devenues beaucoup plus politiques : tout d’abord empêcher la prorogation du traité nippo-américain, qui forçait d’une certaine manière le Japon à collaborer à la guerre du Vietnam, en fournissant les bases américaines, les bombes au napalm et les machines à outils Mitsubishi, entre autres.

Les plus radicaux des contestataires sont issus de la classe la plus privilégiée, à l’université de Tokyo, Todaï, l’équivalent de l’ENA. Ils vont rapidement devenir les leaders du mouvement étudiant, et sont portés par une idéologie marxiste, mais qui va progressivement s’effriter et se subdiviser en un nombre de groupes pléthoriques qui vont s’opposer et se faire la guerre entre eux. Jusqu’à l’événement final, une guerre de tranchée dans l’amphithéâtre de Todaï, où ils vont affronter les forces de police durant plusieurs jours. Beaucoup de blessés, énormément d’arrestations, et on peut considérer que c’est la fin du mouvement étudiant. À partir de là, des petits groupes qui ne veulent pas « lâcher le morceau » vont se constituer et entrer en clandestinité. L’un d’entre eux va s’appeler « l’Armée rouge japonaise ». Cela se fera en plusieurs temps, d’abord avec la Fraction armée rouge, qui va commettre des attentats durant deux ou trois ans, en attaquant la police et des dépôts d’armes pour en voler, puisque le but est de faire la révolution sur le sol japonais.

Mais la police opère de tels coups de filet que la plupart des leaders se retrouvent derrière les barreaux. Ainsi, ce sont des seconds couteaux, notamment Tsuneo Mori, qui se retrouvent à la tête de la Fraction, désormais pauvre en personnel et en armes. Pour pallier cela, elle qui est plutôt d’obédience trotskiste, va s’associer à un autre groupe, maoïste, dont le nom est intraduisible en français, le Keihin Anpo Kyoto, dirigé par une jeune femme, Hiroko Nagata. La jonction de ces deux groupes va donner l’Armée rouge unifiée. À côté, on trouve l’Armée rouge japonaise, des éléments qui, eux, veulent faire la révolution mondiale, avec là aussi à leur tête une femme, Fusako Shigenobu, recherchée par toutes les polices du pays. Elle va trouver le terrain d’action nécessaire, avec le FPLP [Front populaire de libération de la Palestine] dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Ce sont les débuts du terrorisme international.

« Des policiers seront tués, et on ne pourra venir à bout de ces fanatiques qu’en détruisant le chalet. Tout cela sera retransmis en direct à la télévision. Cet événement a totalement traumatisé le Japon et détruit la gauche. »

Ceux qui sont restés au Japon vont partir s’entraîner dans les montagnes de Nagano en vue d’un enlèvement. Ils sont une trentaine. C’est là que leur entreprise va tourner au jeu de massacre, basculer dans une horreur absolue et surréaliste, une purge interne où des frères qui les aimaient et les admiraient vont tuer leurs aînés, un homme laisser massacrer la femme qu’il aimait. La moitié va disparaître ainsi, et les survivants se réfugier dans un chalet de montagne dont la police fera le siège durant plusieurs jours. Des policiers seront tués, et on ne pourra venir à bout de ces fanatiques qu’en détruisant le chalet. Tout cela sera retransmis en direct à la télévision. Cet événement a totalement traumatisé le Japon et détruit la gauche. Les autres sont déjà au Liban quand cet événement survient, alors qu’ils sont en train de préparer l’attentat de l’aéroport de Lod [aujourd’hui aéroport Ben Gourion], en Israël, le premier attentat-suicide de l’après-guerre, le 30 mai 1972, dont l’impact sera considérable.

Qu’est ce qui vous a à ce point intéressé dans l’histoire et la dérive de ce groupe, jusqu’à y avoir consacré des années d’enquête pour un premier livre, et maintenant ce roman ?

Je l’ai découvert quand j’étais professeur au Japon, une période qui a complètement changé ma vie par ailleurs. Je me demandais si c’était vrai. Je trouvais cela fascinant. Comment des Japonais qui a priori n’ont rien à voir avec ces conflits au Moyen-Orient en viennent un jour à tuer des pèlerins portoricains dans un aéroport en Israël ? Ces gens arrivés de Tokyo se retrouvent à s’entraîner avec Leïla Khaled, une jeune et jolie Palestinienne qui détourne des avions.

« Je m’interroge sur la violence et sur la radicalité, et sur cette question simple : comment peut-on en arriver à tuer pour un idéal ? Je n’ai pas trouvé la réponse. »

Et j’ai découvert les cinéastes de la mouvance « Pink », tout un groupe qui faisait des films absolument délirants, en introduisant de la pornographie qu’ils considéraient comme un moyen redoutablement efficace de saper les bases de la société traditionnelle. Certains se sont retrouvés dans les camps du FPLP, et seul un d’entre eux a ensuite fait un film qui a eu une renommée grand public, Nagisa Oshima en 1972 avec L’empire des sens. Pendant des années j’ai été passionné, je le suis toujours, et j’ai continué de découvrir des choses après la publication de mon enquête, et avoir interviewé des anciens qui ont un dénominateur commun : ils n’ont pas une once de regret par rapport à ce qu’ils ont fait.

Comme dans tout mon travail, que cela soit sur le nazisme, les Einsatzgruppen, les massacres de Nankin, je m’interroge sur la violence et sur la radicalité, et sur cette question simple : comment peut-on en arriver à tuer pour un idéal, pour l’idée du meilleur des mondes, comment peut-on en venir à totalement déshumaniser les victimes ? Je n’ai pas trouvé la réponse. Il y a des comportements sectaires, un entraînement irrationnel dans la violence, des attitudes que l’on retrouve aussi bien chez les tueurs japonais de Nankin, dont mon personnage principal est un des fils, que chez les nazis, qui ont conservé des photos des massacres.

Le roman permet-il des choses que le récit ne vous permettait pas ?

Il permet de se glisser dans la tête des personnages, bien sûr, de faire vivre des situations et des êtres à partir de petits détails qui rendent vie à une époque. Ce qui est passionnant dans l’écriture d’un tel roman, c’est de pouvoir passer en permanence d’un continent à un autre. Je cherchais le point de départ, et je l’ai trouvé par hasard en croisant une famille japonaise semblable à celle que je décris, dans un hôtel de Bangkok.

« Paris n’était pas la ville-musée et aseptisée d’aujourd’hui. La première chose qui frappe mes personnages japonais, c’est cette liberté, les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, ils ne sont absolument pas préparés à ça. »

On croise Carlos, avec la scène de l’attentat du drugstore Publicis, où je peux le faire évoluer tel qu’il est, à la fois psychopathe et franc-tireur qui n’a peur de rien. Utiliser ce que m’a raconté Hans-Joachim Klein, que j’ai bien connu et interviewé : tout ce qui est dit par le personnage de l’Allemand sur la prise d’otages d’Entebbe vient de son témoignage.

J’ai beaucoup aimé jouer sur le contraste entre ces deux personnages, l’Asiatique et l’Européen. Yasukazu Sanso n’est pas exactement comme ces terroristes qui ne regrettent rien. Il est en balance de tout cela. Il ne veut pas abandonner ses idéaux de jeunesse mais a conscience du mal qu’il a fait.

Une des grandes réussites de votre roman, c’est d’avoir restitué l’ambiance de ces années-là. On sent que vous y avez pris un certain plaisir.

En effet, le pari de mon livre était aussi de restituer le Paris de mon enfance, cette ville foutraque, libre, une ville-monde où on se croisait et arrivait de partout pour repartir, où on se garait n’importe comment, où on pouvait fumer partout. Ce n’était pas la ville-musée et aseptisée d’aujourd’hui. La première chose qui frappe mes personnages japonais, c’est cette liberté, les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, ils ne sont absolument pas préparés à ça, tout en étant confrontés à cette police de l’époque, la DST [Direction de la Surveillance du territoire] que l’on voit dans les films, dont les pratiques étaient encore un peu particulières.

Il y a une spontanéité et une naïveté dans ces années-là, et en même temps, le temps était plus lent, on circulait plus lentement, on passait d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, et tout était différent, il n’y avait pas tous ces moyens de communication. Avant d’arriver au Liban, ils n’auraient jamais pu le situer sur une carte, et là, ils se retrouvaient tout à coup dans un monde totalement nouveau. D’une certaine manière, les années 1970 et 1980, j’ai l’impression que c’est une décennie qui en a duré deux !